Le coup d’envoi du Mois de l’Histoire des Noirs a été donné le 7 février au Franco-Centre par le Théâtre Uiviit. Le directeur artistique Reinaldo Guibert a ouvert les festivités avec de la peinture sur corps, avant de croiser différentes cultures afro dans un spectacle musical mixant sonorités cubaines et africaines. Les célébrations se poursuivent jusqu’à la fin du mois.

Programme :

– 18 février : conférence « L’immigration noire au Nunavut » – 19h – Franco-Centre

– 27 février : Atelier de danse – Kerozen – 13h – École des Trois Soleils

– 27 février : Jam Café – Spécial Mois de l’histoire des Noirs – 20h – Franco-Centre

– 28 février : Soirée de clôture – DJ Kerozen – 20h – Franco-Centre.

Infirmière depuis plus de 15 ans, j’ai travaillé en urgence, en périnatalité et en santé scolaire, en plus d’avoir vécu près de cinq ans au Nunavik.

Ces expériences m’ont donné une vision globale et humaine de la santé. Passionnée de prévention et de saines habitudes de vie, j’ai à cœur de rendre l’information accessible.

Amatrice de plein air et mère de famille, j’ai le plaisir d’apporter ici une chronique santé adaptée à notre réalité nordique.

Une étude récente publiée dans Le Devoir en février 2025 le rappelle avec force : les aliments ultratransformés seraient responsables de 38 % des troubles cardiovasculaires chaque année. Ces produits — biscuits, boissons sucrées, repas préparés — représentent près de la moitié des calories consommées chaque jour par les Canadiens adultes.

Pourtant, comme le souligne le professeur Jean-Claude Moubarac, professeur et chercheur en nutrition à l’Université de Montréal, ces maladies ne sont pas une fatalité. « Nous avons devant nous d’immenses possibilités d’agir en prévention », dit-il. Autrement dit, reprendre le contrôle de notre santé commence par ce qu’on met dans notre assiette. C’est là qu’entre en jeu l’idée d’alimentation positive : une approche qui dépasse la simple nutrition pour devenir une manière de vivre, un rapport bienveillant et conscient à la nourriture.

Manger avec plaisir et équilibre

L’alimentation positive repose sur une idée toute simple : manger doit rester un plaisir. Trop souvent, on associe l’alimentation saine à la restriction, aux interdits, à la peur de « mal faire ». Or, bien manger, c’est d’abord se reconnecter à ses sens et à son corps. Cela veut dire manger varié, de façon régulière, en respectant les signaux de faim et de satiété. Ce n’est pas une question de calculs ni de performance, mais d’écoute. Cela signifie aussi redonner une place centrale aux aliments frais, locaux et simples.

Dans le Nord, cela passe souvent par une redécouverte de ce que la terre et la mer offrent depuis toujours : la country food, cette nourriture traditionnelle qui relie les Inuit à leur territoire, à leurs ancêtres et à leur identité.

La sagesse du « country food »

La « country food » — caribou, omble chevalier, phoque, béluga, morue arctique, baies sauvages — sont bien plus qu’une source de protéines et de vitamines. Elles sont une école de vie, un lien entre les générations, une façon de maintenir la culture vivante.

Elles nourrissent le corps, mais aussi l’esprit. Les nutriments qu’elles contiennent, notamment les oméga-3, le fer ou les vitamines D et A, sont essentiels pour la santé du cœur et des os. Cependant, leur véritable richesse réside dans la relation qu’elles créent avec la nature. Chasser, pêcher, cueillir, partager : chaque geste autour de ces aliments est porteur de sens.

Des habitudes qui changent tout

Manger de façon positive ne demande pas de grands bouleversements, mais une série de petits gestes au quotidien. Cuisiner plus souvent, prendre le temps de savourer, manger en bonne compagnie : ce sont des façons simples de mieux se nourrir.

Les repas partagés, les discussions autour de la table, le temps qu’on prend pour apprécier les saveurs, tout cela contribue à notre bien-être mental autant que physique. Une alimentation saine, ce n’est pas seulement une liste d’aliments, c’est une manière de vivre en cohérence avec soi-même.

Dans les communautés nordiques, il faut aussi reconnaître des défis concrets : le coût élevé des aliments frais, la dépendance à l’importation, les horaires de travail exigeants. C’est pourquoi il est essentiel d’adapter les messages de santé à la réalité du Nord, sans jugement ni culpabilité. L’alimentation positive invite à faire de son mieux, avec ce qu’on a, là où on est.

L’éducation : semer tôt les bonnes habitudes

Une approche bienveillante face à l’alimentation commence dès l’enfance. Un projet québécois ; Éducamiam, porté par la Table québécoise en saine alimentation, montre qu’apprendre à bien manger, c’est aussi apprendre à se connaître.

Dans les écoles, les enfants sont invités à explorer les aliments à travers leurs sens : goûter, toucher, sentir. On leur apprend à reconnaître la faim, à écouter leur corps, à célébrer la diversité des cultures et des repas. Plutôt que de parler d’interdits, on parle de curiosité et d’équilibre.

Les effets sont tangibles : moins de conflits à table, plus de plaisir à manger, et une meilleure concentration en classe. Ce type d’éducation alimentaire pourrait inspirer les écoles du Nord, où les repas sont bien souvent un moment communautaire fort.

Bien manger, c’est bien vivre

Adopter une alimentation positive, c’est choisir la prévention, mais aussi la joie. C’est comprendre que le plaisir de manger fait partie de la santé. Ce n’est pas seulement une question de calories ou de nutriments, mais de relation — à soi, aux autres, à la nature.

À Iqaluit comme ailleurs, il est possible de faire la différence : en cuisinant un peu plus souvent, en choisissant les aliments les moins transformés, en privilégiant les produits locaux et, surtout, en valorisant les savoirs alimentaires traditionnels.

Alors, la prochaine fois que vous préparez un repas, prenez le temps de savourer, d’écouter, de partager. C’est peut-être le plus beau geste de santé que vous puissiez poser — pour votre cœur, votre communauté et votre culture.

Cette démarche de consultation s’inscrit dans la stratégie d’engagement du projet hydroélectrique Nukkiksautiit. Celle-ci prévoit plusieurs occasions d’échanges directs avec les Iqalummiut et les Pangniqturmiut à mesure que l’initiative progresse vers ses prochaines étapes, dont l’ingénierie et l’évaluation des impacts et des retombées.

À la suite de l’annonce de l’admission du dossier sur la liste fédérale des projets de construction nationale, la Nunavut Nukkiksautiit Corporation (NNC) a jugé important d’en préciser la portée. Cette démarche vise aussi à favoriser l’établissement de relations de confiance à l’échelle de l’Inuit Nunangat en matière de sécurité énergétique arctique et de souveraineté inuit.

L’expérience d’Inukjuak : des résultats concrets

Alors que la première séance, tenue en après-midi, était spécifiquement destinée aux organisations détentrices de droits et aux principaux partenaires, la seconde était ouverte au public. Dans les deux cas, la même présentation a été livrée, suivie d’une période de questions-réponses.

Jess Puddister, gestionnaire de la stratégie et des opérations à la NNC, souligne l’importance pour les Inuit du Nunavut de pouvoir entendre directement d’autres Inuit ayant une expérience concrète des processus de développement, de prise de décision ainsi que des impacts et des bénéfices liés à ce genre d’initiative, sans intermédiaire.

À cette fin, Tommy Palliser et Eric Atagotaaluk, tous deux d’Inukjuak, ont pris part à la rencontre. Ils ont présenté un aperçu de la centrale hydroélectrique Innaviq opérationnelle depuis 2023, notamment les raisons ayant motivé ce choix, son déroulement ainsi que les changements observés dans leur communauté depuis sa mise en service.

Depuis l’entrée en fonction de l’installation, Inukjuak n’est plus dépendante à 100 % du diesel pour la production d’électricité, affirme Eric Atagotaaluk, directeur de Pituvik Sarvaq Energie Inc. Plus de 500 logements résidentiels ont également été convertis à un système hybride, combinant un chauffage électrique à l’infrastructure existante.

« Au total, la communauté n’utilise plus environ 3 millions de litres de diesel par année »

Selon l’Institut Pembina, un organisme canadien indépendant qui analyse les politiques liées à l’énergie et à la transition énergétique, le projet a généré entre 50 et 100 emplois sur place durant la construction, ainsi que deux à trois emplois permanents pour les opérations à long terme. Emily He, gestionnaire du programme Énergies renouvelables dans les communautés éloignées, ajoute que les revenus sont réinvestis dans un fonds communautaire, un fonds de soutien social et le développement de l’entreprenariat, contribuant directement à la croissance locale. Selon l’organisation, 90 % des besoins en électricité d’Inukjuak sont maintenant comblés par l’hydroélectricité, et la majorité des bâtiments résidentiels ont été convertis au chauffage électrique.

Défis et acceptabilité sociale

Eric Atagotaaluk affirme que la planification logistique a représenté un défi important compte tenu des volumes de matériel et d’équipement à expédier vers le site. Pour limiter les retards liés aux contraintes du transport maritime, l’entrepreneur a notamment dû louer une barge permettant un acheminement régulier des matériaux.

Au-delà des enjeux logistiques, l’initiative a également soulevé des préoccupations. « Même si 83,2 % de la population appuyait le projet lors du référendum de 2010, une partie de la communauté y était opposée et s’est montrée très vocale quant aux impacts potentiellement négatifs », indique le directeur de Pituvik Sarvaq Energie Inc. Afin de répondre à ces préoccupations, des séances d’information supplémentaires ont été organisées à l’approche de la phase de construction. Plusieurs enseignements clés ont émergé du projet Innavik, notamment l’importance de l’implication communautaire, du leadership local et de l’appropriation de la démarche par les populations concernées, souligne Jess Puddister.

Des oppositions que l’on retrouve aussi au Nunavut, comme à Pangnirtung où le député Johnny Mike a exprimé ses craintes auprès de nos confrères de CBC News, notamment au sujet de l’impact environnemental. Ce dernier dénonce également un déni de démocratie concernant le choix de la rivière Kuugaaluk par la Qikiqtani Inuit Association (QIA) :

« L’an dernier, les Pang présents à la réunion n’ont jamais soutenu le sondage. Je m’y opposais également. Mais ils ont quand même choisi ce site l’été dernier »

Similarités et différences

Eric Atagotaaluk estime que les principales ressemblances entre Inukjuak et Iqaluit résident dans les conditions climatiques hivernales rigoureuses, qui influencent directement la planification des travaux et les échéanciers de construction.

Dans les deux régions, il souligne également l’importance de la chasse et de la pêche dans le mode de vie inuit, ce qui explique les préoccupations soulevées quant aux impacts potentiels sur les poissons, la faune et leurs habitats.

Sur le plan énergétique, il note que si le projet hydroélectrique d’Iqaluit devait aller de l’avant et devenir opérationnel, les coûts de l’électricité ne dépendraient plus du prix du diesel, lequel n’a cessé d’augmenter au fil des ans.

Les énergies renouvelables permettraient ainsi de réduire, voire d’éliminer cette dépendance au diesel, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre associées aux centrales thermiques.

Sur le plan de l’analyse à l’échelle canadienne, Jess Puddister observe que bien que le projet hydroélectrique d’Innavik à Inukjuak soit de plus petite envergure (7,5 mégawatts) que celui d’Iqaluit Nukkiksautiit (15 mégawatts), il demeure l’exemple le plus comparable au Canada en termes d’échelle et de localisation.

Puisqu’il existe peu de centrales hydroélectriques de petite taille dirigés par des Inuit et construits dans des conditions arctiques, elle estime que celle d’Iqaluit a beaucoup à apprendre de l’expérience des Inukjuamiut.

Pour l’institut Pembina, ce type d’initiative s’inscrit dans une vision plus large de résilience énergétique dans le Nord. En réduisant la dépendance aux carburants importés et en misant sur le leadership local, ces initiatives contribuent à renforcer les communautés. L’organisation considère toutefois que le Canada devra poursuivre ses investissements en formation, en accompagnement et en collaboration avec les leaders locaux pour soutenir ces projets à long terme.

En 2014, une étude aérienne avait déterminé que le nombre de caribous sur l’île de Baffin avait chuté à 4600 animaux, loin des quelque 150 000 individus estimés dans les années 1980. Selon le rapport « Aerial Abundance Estimates and Trends of the Barren-Ground Caribou of Baffin Island- March 2024 and March-April 2025 », produit par le gouvernement du Nunavut, les effectifs auraient connu une croissance annuelle estimée entre 15 % et 36 % entre 2014 et 2025.

Quelques nuances

Steeve Côté, professeur titulaire au Département de biologie et chercheur au Centre d’études nordiques de l’Université Laval, considère que cette annonce représente une excellente nouvelle : « La plupart des populations de caribou sont en déclin ; d’en voir certaines repartir à la hausse est donc un très bon signe », affirme-t-il. Du côté de WWF-Canada, le constat est similaire, l’organisation qualifiant cette reprise de « très encourageante ».

Steeve Côté considère que la hausse de la population de caribous sur l’île de Baffin est une excellente nouvelle.

Pour établir ces données, l’équipe de recherche du gouvernement du Nunavut a mené des inventaires aériens en deux phases à l’aide de deux avions et d’un hélicoptère. Certains caribous ont été munis de dispositifs de suivi afin de localiser les groupes et d’éviter de compter les mêmes troupeaux deux fois.

Le chercheur souligne que cette approche constitue la méthode la plus fiable pour observer l’évolution des caribous migrateurs sur de vastes territoires, bien qu’elle repose sur des estimations assorties de marges d’erreur. Selon lui, ces opérations doivent être réalisés sur une courte période afin d’éviter que les animaux ne se déplacent ou que les groupes ne se mélangent. Le ministère de l’Environnement du Nunavut rappelle que les conditions météorologiques peuvent aussi limiter la visibilité lors de la prise des inventaires.

Le spécialiste des études nordiques de l’Université Laval affirme que l’augmentation constatée sur l’île de Baffin s’inscrit dans des dynamiques naturelles bien connues, marquées par d’importantes variations d’abondance. Après avoir atteint des niveaux très bas pendant plusieurs décennies, ces hardes peuvent se rétablir lorsque la pression sur l’habitat diminue, que la compétition baisse et que la reproduction reprend. Il souligne cependant qu’il demeure difficile d’identifier précisément tous les facteurs expliquant cette hausse, au-delà des restrictions de chasse, puisque peu de recherches ont été menées dans la région sur cette espèce.

Le ministère de l’Environnement abonde dans le même sens en déclarant que cette reprise ne peut pas être attribuée qu’à un seul facteur, évoquant notamment la disponibilité de la nourriture, l’état de santé général des caribous et une faible pression de prédation.

Des éléments issus de l’Inuit Qaujimajatuqangit (IQ), croisés avec des observations scientifiques, suggèrent la présence de trois à cinq groupes distincts sur ce territoire.

Plusieurs hardes sont répertoriées sur l’île de Baffin.

Une valeur culturelle

Depuis l’enquête de 2014, les Nunavummiut de l’île de Baffin font face à d’importantes restrictions sur les récoltes de caribou. Pour l’instant, aucune modification aux règles en vigueur n’a été annoncée par le gouvernement du Nunavut à la suite de cette hausse. Le ministère de l’Environnement affirme toutefois que des consultations ont été menées au début du mois de février avec les organisations de chasseurs et les partenaires de cogestion afin de discuter des résultats de l’inventaire, des prochaines étapes et des options de gestion possibles.

Toute modification éventuelle des restrictions relève toutefois du Nunavut Wildlife Management Board (NWMB), seule instance habilitée à établir, modifier ou lever un total autorisé de récolte. La gestion de la faune au Nunavut repose sur un modèle de cogestion dans lequel le savoir et les données scientifiques sont considérés conjointement dans la prise de décision.

Steeve Côté rappelle pour sa part qu’une analyse détaillée demeure nécessaire avant toute décision allant dans le sens d’un assouplissement des mesures actuelles. Selon lui, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment le taux de croissance, le rapport de mâles par femelle et la taille des mâles. Sans rouvrir une chasse libérale, il évoque la possibilité d’un prélèvement culturel limité, permettant à chaque communauté de récolter quelques animaux afin de transmettre le savoir aux jeunes générations, tout en demeurant prudent.

Zacharias Kunuk est de retour sur les grands écrans. Son dernier film Uiksaringitara (Wrong Husband) fait partie de la sélection du festival du film Available Light, qui se tiendra à Whitehorse, du 6 au 15 février prochain.

Internationalement reconnu et Caméra d’Or en 2001 au festival du film de Cannes pour Atanarjuat : The fast Runner, Zacharias Kunuk est de retour sur le devant de la scène avec sa dernière production.

Uiksaringitara (Wrong Husband) nous transporte dans la toundra, à Igloolik, 2000 ans avant notre ère. Kaujak et Sapa, ont été promis l’un à l’autre dès leur naissance par leurs familles. Après la mort soudaine du père de Kaujak, sa mère épouse un homme d’un autre camp, séparant ainsi les jeunes amoureux. La promesse d’une vie meilleure se transforme rapidement en cauchemar, avec des prétendants agressifs soutenus par un chamane maléfique qui rivalisent pour gagner la main de Kaujak. Mais Kaujak résiste, s’accrochant à l’espoir que Sapa inversera le cours des choses.

Uiksaringitara (Wrong Husband), a été produit avec la participation du Fonds des médias du Canada, de Téléfilm Canada, du Bureau des productions autochtones, avec l’aide du gouvernement du Nunavut, du Nunavut Film Development Corporation avec le soutien du diffuseur Uvagut TV.

« Documenter nos traditions et notre culture pour les générations futures »

Le scénario, coécrit par Zacharias Kunuk et Samuel Cohn-Cousineau, s’est inspiré des légendes et mythes de la tradition orale inuit où une promesse est une promesse. Cette histoire traite donc des thèmes épiques classiques du destin, de la justice, du meurtre et de la jalousie. Dans un environnement difficile où la survie de chacun dépend de l’entraide et de la place qui lui a été assignée, il y a peu de place pour remettre en question l’autorité ou l’ordre établi.

Chacun des films de Zacharias Kunuk endosse un rôle de transmission des mythes, par le biais de la caméra, mais aussi de l’image et de la bande sonore.

« Pour moi, un film doit non seulement avoir une histoire forte et unique et des personnages auxquels les gens peuvent s’identifier, mais il doit également être très fidèle aux traditions locales de ma région. Je considère que mon rôle et ma responsabilité en tant que cinéaste et artiste sont d’être quelqu’un qui peut enregistrer et documenter nos traditions et notre culture passées pour les générations futures, afin de réécrire notre histoire de notre point de vue. »

« J’espère que mon film inspirera une nouvelle génération de conteurs dans notre communauté à réaliser leurs propres films, et que notre culture enrichira ainsi la vie du public chez nous et partout ailleurs », Zacharias Kunuk, réalisateur.

Selon lui, même lorsqu’il ne sera plus présent pour en parler, ses films seront toujours là pour montrer aux gens à quoi ressemblait la vie à cette époque. La précision des dialogues, mais aussi des costumes, des outils utilisés pendant le tournage est absolument essentielle selon le réalisateur et apporte une valeur presque documentaire au film. « Les Inuits ont des milliers d’années de tradition orale dans tout le nord, échangeant des chansons, des jeux et des légendes de la Russie au Groenland. Nous avons tellement d’histoires spirituelles, d’histoires d’amour, d’histoires effrayantes, de créatures fantastiques et d’esprits aidants. Je veux mettre la sensibilité inuite au premier plan afin que les gens du monde entier puissent voir ce qui nous guidait avant la colonisation. »

Infos pratiques

Uiksaringitara (Wrong Husband) met en lumière de jeunes acteurs qui font leurs débuts à l’écran et a été projeté le 15 février 2026 au Centre des Arts du Yukon.

Articles de l’Arctique est une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens : les journaux L’Aquilon, L’Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga.

Les rénovations du NorthMart d’Iqaluit se sont échelonnées sur plusieurs années. Un processus amorcé après l’incendie survenu en 2019. Elles ont inclus la construction d’un nouvel entrepôt, des améliorations structurelles et la modernisation des sections de produits frais, réfrigérés et congelés, ouvertes aux clients en janvier 2026.

L’ajout de services comme la boulangerie-pâtisserie, le comptoir à salade et la charcuterie s’est traduit par la création d’environ 40 postes à Iqaluit.

Selon l’entreprise, une phase finale des travaux est encore en cours. Elle prévoit, entre autres, des transformations des zones de marchandises générales, des caisses et de l’espace de restauration. Cette étape devrait être complétée d’ici octobre 2026.

La North West Company n’a toutefois pas souhaité préciser le coût total des changements amorcés en 2019, indiquant que le chantier n’est pas terminé.

Plus de choix

Certains clients disent avoir remarqué des différences concrètes depuis les travaux, tant dans l’offre que dans l’aménagement du magasin. C’est le cas de Lisa Marie Bird qui mentionne maintenant la possibilité de commander des charcuteries et des salades fraiches, un changement qu’elle qualifie d’anodin pour certains, mais qu’elle apprécie pour sa part. Interrogée sur l’impact de ces changements sur son budget alimentaire, la cliente indique toutefois ne pas avoir constaté de variation notable sur sa facture, à ce stade.

Brigitte Burgoyne, directrice des communications et des relations publiques à la North West Company, précise que les travaux à la succursale d’Iqaluit visaient à mieux répondre aux habitudes d’achat des Iqalummiut. La direction souligne également l’ajout récent des marques President’s Choice et No Name, présentées comme des choix à prix abordables.

Elle indique par ailleurs que l’élargissement des sections de charcuterie, de boulangerie-pâtisserie et du comptoir à salade répond à une demande de la clientèle, qui recherche de plus en plus des options fraîches et pratiques adaptées à leur rythme de vie.

Interrogée sur l’éventuel développement d’une section dédiée à la nourriture traditionnelle, Brigitte Burgoyne mentionne que ces denrées sont déjà offertes par l’entremise de fournisseurs nordiques agréés, lorsqu’ils sont accessibles. Cela comprend notamment l’omble chevalier et le caribou.

Du côté de la clientèle, certaines personnes révèlent une sélection plus variée que précédemment et un espace de vente agrandi depuis les rénovations. C’est le cas de Merri Yina qui souligne que le magasin est désormais plus spacieux, un changement qui, selon elle, simplifie ses déplacements dans les allées lorsqu’elle fait ses courses avec son enfant. À sa perception, les prix seraient dans l’ensemble plus abordables qu’auparavant.

L’offre de produits s’est élargie avec plus de marques et parfois, des prix plus légèrement plus bas.

Une offre facilitée ?

La North West Company affirme que la succursale rénovée propose davantage d’espace pour élargir l’assortiment d’aliments frais et accroître la capacité d’entreposage des marchandises existantes. Selon elle, cela favoriserait une offre plus constante, tout en maintenant les horaires de livraison actuels.

Geoffrey Byrne, gestionnaire des communications et du service à la clientèle à la ville d’Iqaluit, estime pour sa part que l’agrandissement peut contribuer à rendre les biens essentiels plus accessibles. Il rappelle toutefois que, dans un contexte nordique, leur approvisionnement dépend de plusieurs facteurs qui dépassent les rénovations commerciales. De son côté, Brigitte Burgoyne souligne que la disponibilité demeure fortement influencée par les conditions météorologiques et le transport, qui causent régulièrement des retards logistiques.

Tenue à la veille de la reprise de la session parlementaire de janvier à Ottawa, la rencontre a donné lieu à des échanges francs et soutenus avec des membres de la communauté, des travailleurs, des syndicats et des organisations locales. Mené par le chef intérimaire du Nouveau Parti démocratique (NPD) Don Davies aux côtés de la députée du Nunavut Lori Idlout, le caucus a mis en lumière plusieurs enjeux du territoire dont la crise du logement, le coût élevé de la vie et l’insécurité alimentaire.

À l’écoute des réalités du Nunavut

Selon le NPD, la visite à Rankin Inlet visait à ancrer davantage ses priorités dans le contexte propre au Nunavut, à partir des préoccupations exprimées sur le terrain ainsi qu’à approfondir les liens entre les élus fédéraux et les acteurs locaux. « Les néo-démocrates s’engagent à écouter les membres de la population et à travailler avec eux pour trouver des solutions à Ottawa », a déclaré Lori Idlout par voie de communiqué.

Un porte-parole du parti indique que les échanges avec des groupes communautaires, des dirigeants et des aînés ont permis de mieux saisir l’histoire, les traditions et le mode de vie au Nunavut. Ces rencontres ont également accentué le sentiment d’urgence face aux défis auxquels les collectivités nordiques sont confrontées.

Il souligne par ailleurs, à titre d’exemple, le prix exorbitant des denrées alimentaires dans l’Arctique, qualifié de « choquant », ainsi que le manque d’accès aux soins de santé. « Il est temps que les habitants du Nord aient un véritable partenaire à Ottawa, qui se batte pour régler les problèmes qui leur tiennent à cœur », insiste Don Davies.

Selon lui, entendre ces témoignages directement de la bouche des Nunavummiut a eu un impact considérable sur le caucus, renforçant la prise de conscience des réalités vécues sur le terrain. Il ajoute que, bien que le Nunavut ne dispose que d’un seul siège à la Chambre des communes, cette visite a permis de sensibiliser davantage de députés aux enjeux propres au territoire et aux contraintes qui en découlent.

Un parti fédéral tenait pour la première fois son caucus au Nunavut.

« Un geste significatif »

Ilitaqsiniq, un organisme inuit œuvrant en formation, en emploi et en bien-être communautaire au Nunavut a rencontré les membres du caucus et a saisi l’occasion pour mettre en avant les réalités auxquelles font face les collectivités ainsi que les lacunes persistantes des systèmes censés servir les Inuit.

Olivia Tagalik, directrice des technologies de l’information et des communications de l’organisation, affirme que les besoins identifiés par les Nunavummiut en matière d’éducation, de préparation à l’emploi, de bien-être et de programmes culturellement ancrés ont fait partie de la discussion. Elle précise que les échanges ont également porté sur la manière d’y répondre par des approches dirigées et conçues par les Inuit et fondées sur l’Inuit Qaujimajatuqangit.

Ilitaqsiniq souligne que les décideurs politiques pourraient mieux tenir compte des réalités nordiques, notamment en assurant un financement durable du milieu communautaire et une plus grande flexibilité des mesures afin qu’elles reflètent davantage le contexte et les priorités locales propres au Nunavut.

« Tant que vous n’avez pas payé huit dollars pour une orange, subi des retards de vol à répétition avant une annulation, ou vu votre connexion internet tombée en panne plusieurs fois lors d’une réunion Zoom, il est difficile de saisir pleinement ce que les Nunavummiut vivent au quotidien. »

Bien qu’aucun engagement précis n’ait été pris lors de la rencontre, Ilitaqsiniq estime tout de même que la tenue du caucus fédéral au Nunavut constitue un geste significatif.

Les préoccupations du milieu syndical

Le caucus a également rencontré des représentants du Syndicat des employés du Nunavut (NEU) venus faire valoir les préoccupations des travailleurs. Jason Rochon, président du NEU, a insisté sur le fait que des enjeux comme l’insécurité alimentaire, le coût de la vie, la pénurie de logements et l’accès limité aux soins de santé ont un impact direct sur les conditions de travail et la rétention du personnel au Nunavut.

Pour lui, ces réalités accentuent la pression à la fois sur le plan professionnel et sur la vie personnelle des travailleurs dans un contexte où la frontière entre travail et vie privée demeure mince dans le Nord. Le président syndical estime que des investissements publics à long terme visant à réduire le coût de la vie, à lutter contre l’insécurité alimentaire et à répondre aux crises liées au logement, aux services essentiels et aux programmes communautaires sont indispensables.

« Le NEU souhaite voir davantage de services de santé offerts directement sur le territoire et mettre fin au recours excessif à la sous-traitance, qui nuit à la rétention des travailleurs du Nunavut », affirme Jason Rochon.

« Les changements que j’ai vus depuis une dizaine d’années, c’est complètement fou, lâche Philippe Marquis, double olympien et désormais entraineur-chef de l’équipe canadienne de bosses de prochaine génération. Le déclic survient en 2017-2018, vers la fin de sa carrière. L’été, les glaciers sur lesquels le skieur acrobatique s’entraine se dégradent à vue d’œil.

« La glace était ternie, grise, il y avait des particules de déchets », raconte-t-il en évoquant le glacier de la Grande-Motte, en France. En Colombie-Britannique, le glacier Horstman fond si vite que les zones skiables doivent être relocalisées. « Depuis trois ans, il n’opère plus et a complètement fermé par manque d’épaisseurs de neige. » Deux exemples qui illustrent, selon lui, les effets du réchauffement climatique et, « c’est là que c’est épeurant », la rapidité à laquelle ces changements opèrent, avec à la clé des annulations de compétitions en cascade.

Philippe Marquis a fait partie de l’équipe canadienne de ski acrobatique jusqu’en 2019. Il a participé à deux Olympiques en 2014 et en 2018. Il est depuis 2022 l’entraineur-chef de l’équipe canadienne de bosses de prochaine génération.

Effets sur la santé physique et mentale

Entre hausse et baisse soudaine de températures, chutes de neige puis de pluie, « il n’y a rien de stable », résume Anik Champoux, directrice des programmes et du marketing à Protect Our Winters (POW) Canada. Une instabilité qui met à rude épreuve les corps, mais aussi les esprits.

« Ce n’est pas facile », confie Philippe Marquis. Il faut être flexible et « ouvert à avoir des plans qui changent à la dernière minute ». Selon lui, les nouvelles générations d’athlètes doivent être mieux préparées, tant sur le plan physique que mental, pour gérer les imprévus et des conditions de pratique de plus en plus difficiles.

Cette imprévisibilité pèse aussi sur la sécurité des pistes et crée une pression supplémentaire pour les fédérations internationales, qui doivent respecter leurs engagements envers leurs commanditaires. « On a moins de neige et de la neige qui a souvent été conservée de l’année précédente, qui est usée, a glacé, fondu et refigé », témoigne le skieur. Une neige plus dure, et donc moins sécuritaire. Sans disposer de données scientifiques précises, il dit avoir observé une augmentation des blessures autour de lui depuis deux ans.

De l’adaptation…

Certains athlètes font pression pour changer le calendrier et réduire leur impact carbone.

« Tant qu’à voyager d’un bord à l’autre du pays, est-ce qu’on peut rapprocher certains évènements qui sont dans la même région? », propose Anik Champoux.

Elle prend aussi l’exemple des Jeux paralympiques, qui ont lieu après les JO et qui font souvent face à des conditions de neige encore plus difficiles. Pourquoi ne pas les « commencer un peu plus tôt, au mois de janvier », suggère-t-elle.

« On essaie de faire beaucoup d’entrainement à un même endroit pendant une plus longue durée. Au lieu de faire trois voyages dans l’été, on essaie d’en faire deux », note Philippe Marquis.

« Ça prend de gros changements systématiques. C’est pour ça que les athlètes s’impliquent pour être des porte-paroles, des éducateurs, utiliser leur voix » pour appeler à l’action climatique, avance Anik Champoux. Pour elle, leur voix est d’autant plus audible qu’ils et elles sont adoubés par le public et souvent érigés en modèles au sein de la jeunesse. Ils apportent une perspective différente, sans agenda : « Ce ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des gens qui sont au gouvernement. »

«C’est toutes des petites choses qu’on peut faire, mais tous ensemble, ça peut avoir un grand impact», veut croire Anik Champoux de l’organisme POW.

…à la mobilisation

Philippe Marquis l’avoue : il a commencé à s’éduquer vers la fin de sa carrière, en s’entourant de spécialistes de l’environnement. « Ça m’a permis d’avoir une communauté autour de moi pour faire un peu d’efforts de lobbying, d’en parler un peu plus sur mes plateformes, mes réseaux sociaux ».

Depuis plusieurs années, il observe une mobilisation grandissante chez les athlètes partout dans le monde et dans toutes les disciplines. Et l’olympien d’ajouter : « Quand on en parle, quand on s’organise […] on peut avoir un impact auprès de nos gouvernements et des entreprises, qui, eux, mettent des règlementations en place et prennent des décisions ».

L’immense vitrine dont bénéficient les athlètes – notamment lors des Jeux olympiques – pourrait être mise au service de l’action climatique. « Ce serait assez dommage de ne pas se servir de cette tribune », estime le biathlète québécois Jules Burnotte. « Il ne faut pas opposer le sport puis le climat ; il faut trouver des façons de faire du sport d’élite en faisant la promotion d’une certaine sobriété ».

Lettre ouverte à Mark Carney

En octobre dernier, près de 80 athlètes du Canada ont signé une lettre ouverte (en anglais) destinée au premier ministre, Mark Carney, lui demandant de garder l’urgence climatique et la protection de la planète parmi ses priorités.

« Des Jeux olympiques aux Coupes du monde en passant par les championnats nationaux, la chaleur extrême, le recul des glaciers, la diminution de l’enneigement et la mauvaise qualité de l’air menacent et ont détruit les sites sur lesquels nous comptons et dont nous avons besoin », écrivent-ils.

Changer le système « au complet »

Fédérations, organismes, commanditaires, équipementiers : tous ont un rôle à jouer. « Ça reste quand même timide […] Le bras de fer se fait en ce moment beaucoup auprès des athlètes qui eux se font de plus en plus vocaux », analyse Philippe Marquis. Le skieur acrobatique souligne toutefois l’effort croissant des fédérations, « qui se parlent entre elles et essaie de mettre de meilleures pratiques en place ».

L’autre levier d’action reste le choix des commanditaires. « Il faut tourner nos dos aux commanditaires pétroliers et gaziers », plaide Anik Champoux.

Jules Burnotte milite pour des publicités tournées vers le transport en commun, les mobilités douces, le matériel usagé ou encore des centres communautaires. « On atteindrait tellement de gens sur une échelle large, puis on rendrait en même temps le sport plus accessible en allant rejoindre des gens qui n’ont peut-être pas les moyens de s’acheter ce que les commanditaires mettent de l’avant ». Selon lui, cela donnerait « un nouveau ton », encore peu entendu dans le sport actuellement. « C’est difficile d’être la première personne à faire un grand pas. Tout le monde fait un peu des petits pas par-ci, par-là ». « Ça coute cher. Il y a des solutions qu’ils peuvent entreprendre, mais des fois, c’est de l’effort », conçoit Anik Champoux. « Il faut vraiment que ça soit le système au complet ».

Jules Burnotte souligne que certaines technologies pour faire de la neige artificielle consomment moins d’énergie qu’un aréna ou qu’un centre d’achat.

Le nerf de la guerre

Car oui, l’argent reste – encore et toujours – l’éternel nerf de la guerre. « Le sport est dans un système qui est sous-financé présentement, qui est sous haute pression et tension, autant médiatique qu’à l’interne », reconnait Philippe Marquis.

Dans ce contexte, les changements climatiques sont parfois relégués au second plan. « Les organisations sont quand même limitées en termes de ressources autant humaines que financières pour mettre de l’avant des principes de durabilité et des coresponsabilités qui vont avoir vraiment un réel impact dans l’avenir. »

Une fédération qui se coupe de revenus risque en outre de perdre de l’influence. « C’est un jeu qui se joue comme ça. Autant dans le sport que dans les médias et tous les domaines : quand on décide de jouer plus petit, on joue avec moins de ressources », tranche Jules Burnotte.

Philippe Marquis se dit à la fois craintif et confiant pour l’avenir, avec « un brin d’optimisme ». « Quand on a des situations de chaos ou de changements brusques, ça force la société, les communautés, les gens, à s’adapter et à mettre sur pied des technologies ou des pratiques qui vont faire en sorte qu’éventuellement on va passer à travers ».

Le Comité olympique canadien (COC) vient de dévoiler un plan visant, entre autres, à promouvoir la lutte contre les changements climatiques. Le mouvement est lancé… reste à voir si l’effet boule de neige suivra.

Aux yeux de Stanislas Bell, gestionnaire au Musée canadien des droits de la personne, au-delà de ces trois marqueurs culturels, un sentiment de liberté et de dignité porte cette culture afro-canadienne. « Je trouve aussi qu’il y a une fierté derrière ça : le fait de ne pas se sentir emprisonné, de se sentir libre, de s’exprimer et de faire découvrir nos cultures aux autres communautés ».

Le directeur du Réseau TNO Santé dans les Territoires du Nord-Ouest, Christian Hirwa, le rejoint : les Afro-Canadiens francophones gagnent en visibilité, notamment dans les espaces publics et dans les grandes villes, ce qui leur permet de prendre l’initiative des conversations. C’est un progrès, selon lui, par rapport à la situation d’il y a 20 ans.

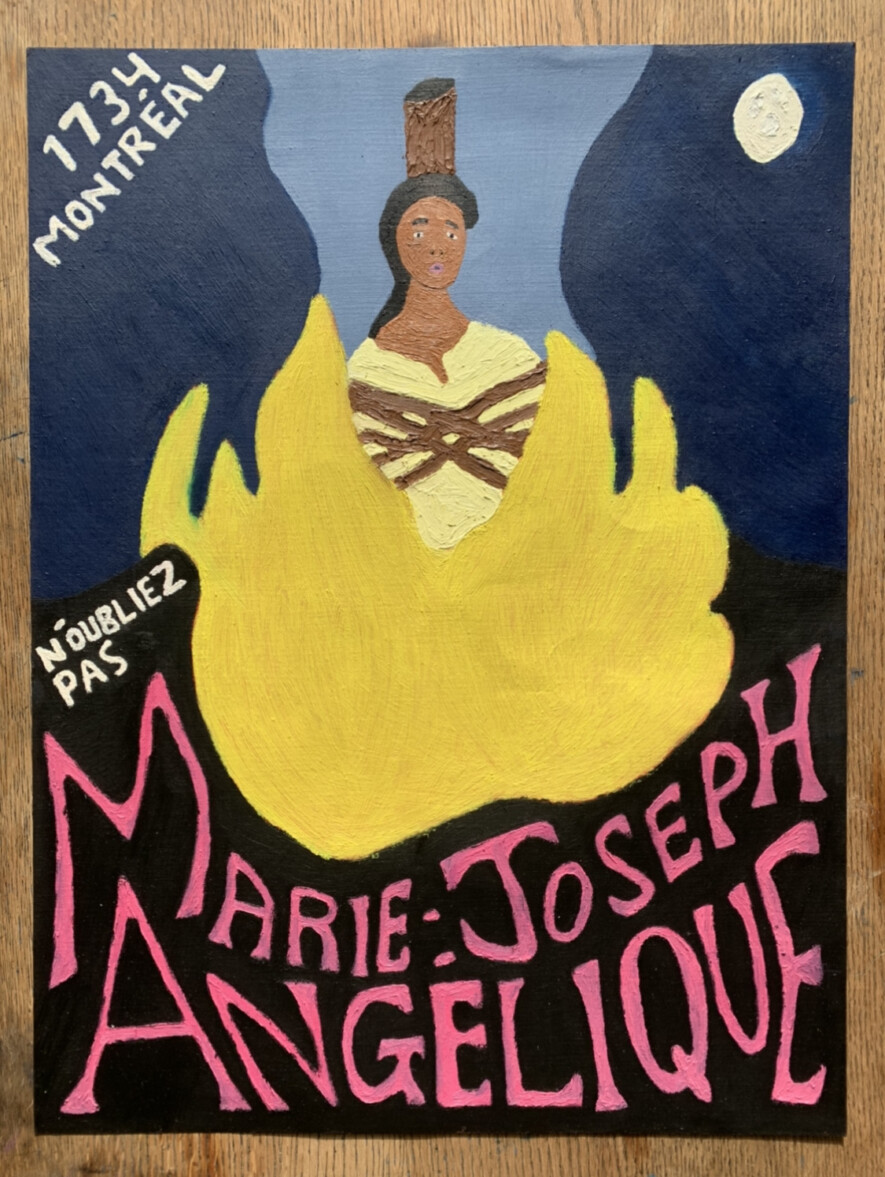

Prendre sa place par la culture et l’éducation

Parmi des figures historiques afro-canadiennes francophones, le professeur en histoire et chargé de cours à l’Université Laurentienne et l’Université Nipissing, Amadou Ba, évoque Marie-Josèphe Angélique, accusée d’avoir allumé un incendie ravageur à Montréal au 18e siècle puis condamnée. Celle-ci est devenue un symbole de résistance et de liberté des personnes noires au Canada.

Marie-Josèphe Angélique, une esclave noire, a été accusée d’incendie par sa maitresse. Elle a été pendue puis brulée en 1734. Elle est devenue un symbole de la lutte pour la liberté des Noirs.

À Sudbury, le Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS) présentera la 26e édition du Cabaret africain. Une soirée de musique, d’arts, de mode et de cuisine africaine. Selon le coordonnateur de projets du CIFS, Gouled Hassan, cet évènement permet des échanges interculturels : il accueille environ 500 personnes, dont 70 % font partie de la communauté non africaine locale et 30 % de la communauté africaine.

L’éducation reste un autre pilier des échanges interculturels, selon lui. Le CIFS fait des tournées scolaires pour mettre en lumière les contributions de personnes issues de la communauté afrodescendante : « Malheureusement, les contributions de ma communauté ne sont pas très connues, parfois par la communauté elle-même. »

Par exemple, la tournée de cette année met en avant des figures pionnières, comme le premier joueur professionnel noir de la Ligue nationale de hockey, Willie O’Ree. Gouled Hassan indique que l’idée est de raconter l’histoire sous la forme d’un conte, en mettant en scène un jeune garçon du même âge que les élèves, pour que son parcours soit plus proche d’eux.

Willie O’Ree est le premier hockeyeur noir à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Il a pratiqué ce sport en tant que professionnel pendant plus de 20 ans.

Une présence qui date des premières heures

« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l’histoire des Noirs canadiens date d’aussi longtemps », constate Christian Hirwa. Après tout, le premier noir qui a mis les pieds en Amérique, Mathieu da Costa, serait venu lors d’un voyage avec Samuel de Champlain en Acadie à titre d’interprète.

Amadou Ba dit avoir constaté qu’après l’abolition de l’esclavage en 1834, la présence des noirs était essentiellement anglophone. Celle-ci était composée de loyalistes, d’immigrants américains et caribéens. La culture afro-canadienne s’est également renforcée grâce aux vagues d’immigration du XXᵉ siècle, selon les observations du professeur en d’histoire. « De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, […] beaucoup d’Haïtiens francophones sont arrivés, et on voit encore leur héritage : dans l’histoire, les marqueurs culturels, la participation, la contribution à la société ».

À cette immigration s’ajoutent depuis deux décennies les arrivées de l’Afrique francophone, comme le précise Amadou Ba : « Ils vivent en français et ils apportent leurs contributions à la francophonie : des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais ».

Amadou Ba considère que la francophonie afro-canadienne est une force pour bâtir un Canada plus inclusif.

Un melting pot

La culture afro-canadienne se définit aussi par le mélange des concepts et des ingrédients, comme en témoigne Christian Hirwa. Il a pu récemment gouter à une poutine congolaise à Montréal. Une poutine québécoise à laquelle on a ajouté des saveurs et des épices congolaises et remplacé les pommes de terre par du plantain.

En revanche, difficile de retrouver toutes les saveurs de la maison ici. Il raconte avoir préparé une sauce en remplaçant les feuilles de manioc par des épinards, car il n’a pas accès au premier ingrédient au Canada. C’est un plat qu’il mange depuis son enfance, mais il regrette d’être incapable de le reproduire la version de ses parents au Canada.

Les générations nées ou qui ont grandi au Canada incarnent particulièrement cette hybridité, ajoute le résident des Territoires du Nord-Ouest. Elles combinent l’héritage culturel de leurs parents avec celui du Canada, créant une identité nouvelle : « Mes parents me disent souvent : “Tu es une version de nous, mais canadiennisée” », raconte-t-il. Pour lui, ce mélange est également présent dans la langue : «On l’entend souvent à Montréal : un accent qui mélange le créole et le québécois ».

La 26e édition du Cabaret africain aura lieu le 28 février à Sudbury.

Une célébration qui ne se limite pas au mois de février

Malgré cette richesse culturelle, les obstacles persistent : Gouled Hassan décrit le poids du statut d’« immigrant perpétuel ». « Pour beaucoup de Canadiens, une personne noire reste un immigrant, même après 30 ans au Canada », constate-t-il. Cette exclusion se manifeste dès l’école, où il cite une étude du gouvernement ontarien de 2025 où une majorité d’enfants noirs disent ne pas sentir comme s’ils appartenaient réellement au Canada.

Selon Stanislas Bell, l’omniprésence de l’anglais constitue un obstacle pour plusieurs francophones qui s’installent dans les communautés francophones minoritaires. « Puisque c’est un exercice qui est mental et physique en même temps, ça fait parfois en sorte qu’il y a beaucoup de personnes qui sont découragées ou qui décident de carrément oublier leurs origines et de se concentrer sur [l’anglais] ».

Il explique que ce sentiment de découragement se traduit par des épisodes de honte, de moqueries, de discrimination; notamment lorsque la personne a un accent. « C’est un défi de faire comprendre aux personnes qui sont bilingues ou aux personnes qui sont francophones que c’est un atout et que ce n’est pas quelque chose à perdre ou avoir honte ». Ce sentiment de découragement se traduit par des épisodes de honte, de moqueries, de discrimination; notamment lorsque la personne a un accent. « Des mois comme le mois de février [le Mois de l’histoire des Noirs] sont une opportunité pour ces communautés de sortir, mais l’année compte 12 mois. Un seul mois ne suffit pas », croit-il. À son avis, cette pratique devrait devenir une habitude, avec des projets et des ressources délibérément planifiés. Stanislas Bell affirme qu’on doit « avoir envie de partager sa culture et, de l’autre côté, avoir l’ouverture de recevoir cette culture […], et c’est ce qui fait la beauté du Canada ».

Tour d’horizon des équipes territoriales

L’équipe du Nunavut comprend 325 personnes, incluant notamment les coachs et les membres de la délégation culturelle. Les athlètes seront présents dans 13 sports, dont la lutte, les Jeux dénés et les sports arctiques, le ski de fond ainsi que les sports d’équipe comme le volleyball.

Benoit Havard, entraîneur de ski de fond des quatre athlètes d’Iqaluit, salue la motivation et l’engagement indéfectible des jeunes qui se présentent à tous les entraînements. Avant de se mesurer aux athlètes de l’Arctique circumpolaire, la course Gatineau Loppet au Québec, est la première compétition de la saison pour ces jeunes du Nunavut, âgés de 13 à 16 ans.

« C’est très important pour nos jeunes d’avoir une identité arctique et le fait de vouloir à tout prix skier dans l’Arctique, ça amène une dimension très unique. Il y a une fierté qui s’installe chez le jeune, car on sait que, le ski de fond, ce n’est pas un sport facile ».

Pour Benoit Havard, « le ski de fond est l’une des disciplines les plus exigeantes au Nunavut car elle se pratique en extérieur.»

L’équipe des Territoires du Nord-Ouest présente cette année une délégation de 356 personnes, incluant les accompagnateurs, pour la totalité des sports. La délégation ténoise est impatiente de participer aux jeux, indique Rita Mercredi, cheffe de la délégation, et le courage ainsi que la détermination sont au cœur de la motivation de l’équipe. « Participer aux Jeux est une occasion unique de célébrer notre fierté nordique, notre excellence sportive et notre culture, alors que nous représentons fièrement les Territoires du Nord-Ouest sur la scène internationale », estime Mme Mercredi.

Les liens forts et durables qui se créent à chaque édition des jeux d’hiver de l’Arctique, entre les équipes et les nations circumpolaires, permettent un échange riche culturellement et la promesse d’amitiés durables. Ce sont ces aspects inédits qui mêlent autant le sport à la culture qui rendent les Jeux d’hiver de l’Arctique si spéciaux selon la cheffe de la délégation.

Enfin, l’équipe du Yukon, composée de 328 athlètes, sera présente à toutes les compétitions. Au moment de publier, la composition finale de cette équipe n’était pas établie et sujette à des changements et ajustements potentiels.

L’équipe masculine des TNO a affronté l’équipe du Yukon en hockey sur glace lors des précédents jeux de l’Arctique à Mat-Su en Alaska en 2024.

28 ans de Jeux, les faits marquants

C’est en 1978 que les jeux se tenaient pour la première fois dans deux lieux différents : Hay River et Pine Point dans les TNO. La Russie et le Groenland ont participé pour la première fois en 1992 dont l’édition se déroulait à Whitehorse. En 2002, les jeux ont été coorganisés par le Nunavut et le Groenland. Bien que cette édition ait été unique et passionnante, son organisation a mis à rude épreuve les ressources tant humaines que financières nécessaires à un évènement de cette envergure. Une organisation internationale de cette ampleur ne s’est pas reproduite depuis.

2024 : retour sur la dernière édition

La délégation de l’Alaska s’était fortement démarquée lors de la précédente édition des jeux à Mat-Su en Alaska en 2024. Elle avait remporté un total de 222 médailles, dont 70 en or. Suivait l’équipe du Yukon avec 161 médailles, dont 59 en or. Les athlètes yukonais se sont fait remarquer aux épreuves de snowboard avec 17 médailles d’or gagnées.

L’équipe des TNO s’est hissée à la 4e place avec 97 médailles, dont 26 en or (onze gagnées lors des épreuves de patinage de vitesse). Enfin, en 5e position l’équipe du Nunavut a remporté 66 médailles, dont 23 en or. Ces athlètes sont montés sur la plus haute marche du podium suite aux épreuves de tennis de table avec sept médailles remportées et en sports arctiques avec quatre médailles.

Suspension de l’équipe russe

L’équipe russe de Yamal a été suspendue le 1er mars 2022 par le Comité international des Jeux d’hiver de l’Arctique suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette suspension a été confirmée en novembre 2025 par le comité. Cette équipe sera donc absente de la 28e édition des Jeux.

Articles de l’Arctique est une collaboration des cinq médias francophones des trois territoires canadiens : les journaux L’Aquilon, L’Aurore boréale et Le Nunavoix, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga.