Qiiqtait détaille le lien profond et millénaire qui unit les Sanikiluarmiut à l’eider à duvet de la Baie d’Hudson, une espèce unique à l’archipel et qui demeure aux îles tout l’hiver sans migrer. Cet oiseau marin qui possède la plume la plus chaude au monde représente une grande importance en soutenant la communauté à longueur d’année grâce à la nourriture, aux vêtements et aux traditions qu’il leur procure.

L’exposition est proposée dans la Galerie des perspectives nordiques qui se veut un espace pour que les collectivités partagent leurs histoires et expriment leur voix.

L’endroit où règne l’eider

Qiiqtait est le fruit de la collaboration entre la Société des eiders de l’Arctique, une organisation caritative inuit qui soutient la recherche, l’éducation et l’intendance environnementale et le Musée canadien de la nature.

Lisi Kavik-Mickiyuk est gestionnaire des programmes à la Société. Par cette vitrine, elle souhaite avant tout que les visiteurs reconnaissent l’existence de leur communauté. Le contenu et le matériel en valeur dans cette exposition étaient présentés au Qikiqtait Centre de Sanikiluak.

Camille Morin, développeuse de contenu d’exposition au Musée canadien de la nature, explique que son institution a en quelque sorte servi de courroie de transmission en offrant un support technique et logistique. « Ce qu’on a fait, c’est qu’on a réalisé de petits ajustements pour mettre plus de contexte géographique pour un auditoire du sud », résume-t-elle.

Lucassie Arragutainaq, cofondateur de la Société des eiders de l’Arctique et président du conseil d’administration affirme que la présentation dévoile comment le savoir inuit se mesure autant par les données que par l’intuition, permettant enfin aux gens du sud de saisir l’étendue de leurs connaissances.

Deux dioramas sont suggérés au public : l’un illustre une scène hivernale montrant un homme habillé d’une parka en peau d’eider, debout au bord d’une polynie ; le second se déroule en été et révèle une femme, aussi vêtue de ce vêtement traditionnel, sur le point de récolter des œufs au début de la saison d’incubation.

Un extrait du film « Au gré de la plume arctique » de 2011 qui explore le lien étroit unissant les eiders à la communauté et la naissance de la Société des eiders de l’Arctique est proposé. Une carte tactile tridimensionnelle des îles Belcher, un mur vidéo affichant la flore, la faune, les gens et la beauté des îles ainsi que des objets contemporains tels que des sculptures et des bijoux sont également représentés.

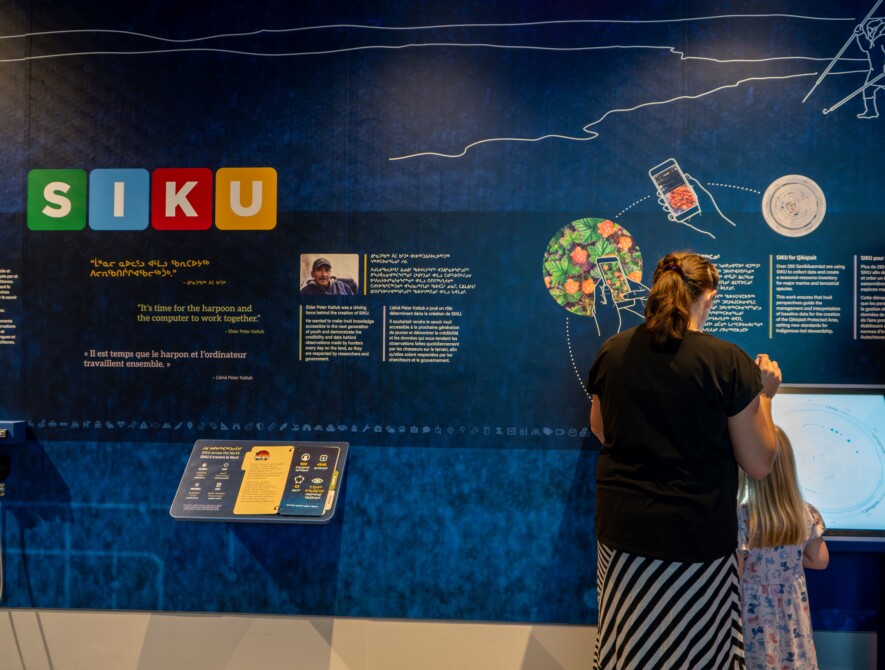

SIKU permet aux communautés autochtones de documenter leurs connaissances sur l’évolution des environnements et de la vie sauvage du Nord.

Entrelacement du passé, du présent et de la modernité

L’application mobile SIKU, qui signifie « glace de mer » en inuktitut a été créée par la Société des eiders de l’Arctique pour les communautés autochtones. Une section de l’exposition vise à faire découvrir cet outil numérique utilisé par plus de 40 000 personnes de l’Alaska au Groenland. Cette technologie offre notamment aux usagers des moyens garantissant la sûreté des déplacements et la transmission des connaissances sur des sujets tels que la chasse, la cueillette de petits fruits, la pêche et les changements climatiques.

Un autre élément attrayant selon la développeuse de contenu est une copie du livre « Voices from the Bay » édité en 1997 qui a été déterminant pour la communauté en termes de valorisation des savoirs inuit. « C’est un ouvrage intéressant parce que c’est l’œuvre de l’un des résidents qui avait mobilisé toutes les collectivités pour voir les bouleversements qu’elles constataient autour de la Baie d’Hudson ; autant des Inuit que des Cris », explique Camille Morin.

Ce livre basé sur l’Inuit Qaujimajatuqangit comporte notamment un calendrier des ressources annuelles avec les six saisons inuit ainsi que les différentes espèces nécessaires pour l’alimentation. Avec les données SIKU qui ont été répertoriées par les membres de la communauté, l’employée du musée précise que cette référence a pu être recréée. « C’est intéressant de faire le pont entre cet effort qui avait été fait il y a près de 30 ans puis aujourd’hui avec une application mobile. C’est un bel outil de partage de savoirs ».

En venant au musée, Camille Morin souhaite que les visiteurs comprennent que les résidents de Sanikiluak constituent une société débrouillarde, tournée vers l’avenir, pleine de ressources, de connaissance et d’espoir qui accomplissent des choses extraordinaires. « C’est aussi de constater la vitalité de la culture, l’innovation inuit. C’est une histoire qui mérite d’être partagée. C’est impressionnant ce qu’ils ont réussi à construire », conclut-elle.