Quelle est votre stratégie pour améliorer l’accès aux logements abordables à Iqaluit ?

Robin Anawak : Je souhaite que le gouvernement du Nunavut (GN) impose et respecte les limites concernant les logements pour le personnel dans les nouveaux projets résidentiels. Les Nunavummiut ne devraient pas avoir à rivaliser avec les gouvernements et les employeurs pour se loger si nous voulons espérer résoudre la crise. Je soutiendrai l’octroi de ressources supplémentaires à la ville d’Iqaluit afin d’améliorer les infrastructures municipales et développer des zones domiciliaires. Enfin, je pousserai la Société d’habitation du Nunavut à explorer et à s’engager dans des méthodes de construction alternatives. Bien que l’organisation eût pris cet engagement il y a plusieurs années, nous avons vu très peu de solutions novatrices mises en œuvre.

Janet Pitsiulaaq Brewster : Le logement est une préoccupation majeure pour tous les Nunavummiut et j’ai œuvré sans relâche pour obtenir des résultats à Iqaluit. À titre de maire adjointe et députée, j’ai contribué à récolter un financement fédéral dans le cadre du programme de logements rapides et à faire en sorte que 18 unités de la Stratégie Nunavut 3000 soient construites ici même, dans Iqaluit-Sinaa. Si je suis réélue, je désire améliorer l’accès aux programmes d’entretien, de réparation et de rénovation pour les logements sociaux et les propriétaires et travailler avec la Société d’habitation du Nunavut et l’Autorité du logement d’Iqaluit pour traiter les longues listes d’attente. Je compte aussi appuyer le plan de développement de logements de la Société Tigummiaqtikkut à Iqaluit-Sinaa et plaider pour que la ville reçoive sa juste part de nouvelles unités résidentielles construites efficacement et à temps.

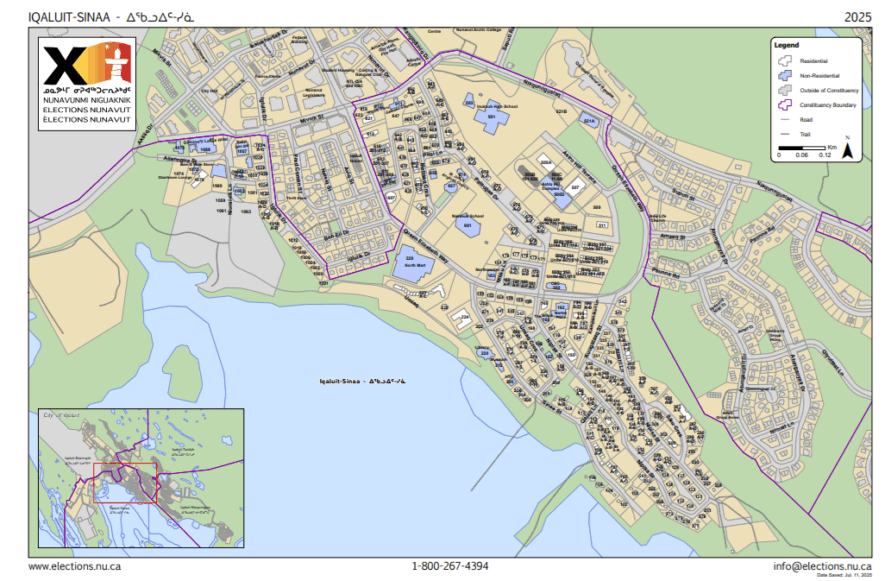

La circonscription d’Iqaluit-Sinaa regroupe une grande partie littorale de la ville d’Iqaluit.

« Si Ottawa refuse, je crois que le GN doit intervenir et collaborer avec les associations et entreprises inuit pour remplacer le programme de bons alimentaires »

Les statistiques montrent qu’environ 60 % des Nunavummiut vivent dans l’insécurité alimentaire. Que comptez-vous faire pour que les Iqalummiut, jeunes et aînés, puissent manger à leur faim ?

RA : À court terme, nous devons mieux soutenir les organisations locales comme Qajuqturvik et la banque alimentaire Niqinik Nuatsivik, qui fournissent un nombre record de repas et de denrées aux résidents. Je me battrai pour que le gouvernement fédéral rétablisse le programme de bons alimentaires dans le cadre de l’Initiative Les enfants inuit d’abord ; l’un des plus efficaces de ces dernières années, particulièrement pour les familles. Si Ottawa refuse, je crois que le GN doit intervenir et collaborer avec les associations et entreprises inuit pour le remplacer. À plus long terme, je pousserai le GN à mettre en place un revenu de base garanti et à investir davantage dans la formation professionnelle ainsi que dans le soutien aux bénéficiaires de l’aide au revenu pour les épauler dans la recherche d’emploi.

JPB : Notre communauté s’épanouit lorsque nous prenons soin de nos aînés, soutenons nos jeunes et renforçons les familles. J’ai toujours défendu ces valeurs et je suis prête à continuer de faire avancer les choses. Je travaillerai à hausser le crédit d’impôt pour enfants du Nunavut pour qu’il soit équivalent à la prestation fédérale, ce qui mettra plus d’argent dans les poches des parents pour nourrir leurs jeunes. Je soutiendrai aussi des programmes qui aident les aînés à revenus fixes à chauffer et entretenir leur maison.

Pour Robin Anawak, le programme des bons alimentaires dans le cadre de l’Initiative Les enfants inuit d’abord était « l’un des plus efficaces de ces dernières années ». L’homme milite pour que le futur gouvernement trouve une solution en cas de refus d’Ottawa pour le rétablir. Il estime également qu’il faut davantage de soutien dans des organisations qui existent déjà, comme le centre alimentaire Qajuqturvik.

« À long terme, il faut garantir que nos écoles sont prêtes à offrir une éducation tenant compte des traumatismes et centrée sur le développement global de l’enfant. Un tel environnement reconnait les risques, intègre des mesures de prévention et d’intervention précoce et vise à permettre aux jeunes de grandir en santé tout en brisant le cycle des traumatismes et des abus intergénérationnels, y compris l’automutilation. »

De quelle façon l’accès aux services en santé mentale et la prévention du suicide pourraient-ils être améliorés à Iqaluit ?

RA : Les statistiques montrent que ce sont principalement de jeunes hommes inuit qui souffrent de graves problèmes de santé mentale et se suicident. Je crois que ceci vient du sentiment qu’ils ressentent qu’ils n’ont pas leur place dans notre société. Traditionnellement, ils avaient pour rôle de subvenir aux besoins de leur famille grâce à leurs compétences culturelles et liées au territoire, et trop d’entre eux n’ont pas réussi à s’adapter à une économie moderne fondée sur le travail salarié. Il est essentiel d’offrir des soutiens pour qu’ils puissent s’impliquer et tirer parti de l’époque actuelle.

JPB : La crise de santé mentale, le suicide, les dépendances aux drogues et à l’alcool augmentent et cela nous met en danger. J’ai pris la parole, soutenu les efforts communautaires, et souhaite trouver de vraies solutions. Pour ceux qui vivent une crise immédiate, je plaiderai pour la création d’une équipe mobile intégrée d’intervention en situation de crise composée de cliniciens en santé mentale, d’infirmiers psychiatriques, de conseillers pour enfants et jeunes ainsi que de policiers en civil. Cette brigade pourrait agir en cas d’appels lorsqu’une personne est suicidaire ou à risque de le devenir. L’équipe disposerait des ressources nécessaires pour répondre à l’évènement, effectuer une évaluation en santé mentale et en dépendances, proposer du soutien, de la planification et assurer le lien avec les services appropriés.

À long terme, il faut garantir que nos écoles sont prêtes à offrir une éducation tenant compte des traumatismes et centrée sur le développement global de l’enfant. Un tel environnement reconnait les risques, intègre des mesures de prévention et d’intervention précoce et vise à permettre aux jeunes de grandir en santé tout en brisant le cycle des traumatismes et des abus intergénérationnels, y compris l’automutilation.

En matière de prévention du suicide et de santé mentale, Janet Pitsiulaaq Brewster souhaite, à long terme, que les écoles soient prêtes à offrir une éducation qui tiendra compte des traumatismes et orientée vers le développement global de l’enfant.

« La progression à grande échelle de l’énergie renouvelable nous permettra de nous éloigner du diesel et de développer une capacité à long terme pour soutenir notre expansion et les nouvelles industries. »

Quels sont les projets que vous jugez prioritaires au niveau du développement des infrastructures dans la capitale ?

RA : Assurer un approvisionnement durable et adéquat en eau est crucial pour le bien-être de la communauté et sa croissance future. La progression à grande échelle de l’énergie renouvelable nous permettra de nous éloigner du diesel et de développer une capacité à long terme pour soutenir notre expansion et les nouvelles industries. Au-delà de ces deux priorités, je crois aussi qu’il faut créer beaucoup plus d’espace pour la garde d’enfants à Iqaluit.

JPB : Les améliorations apportées aux systèmes d’eau et d’égouts sont d’une importance vitale à réaliser, car elles ont une incidence sur les infrastructures existantes ainsi que celles futures. S’assurer qu’il y ait un approvisionnement suffisant et sécuritaire en eau potable pour nos résidents est un enjeu majeur de santé publique.

De quelle façon peut-on développer le secteur économique à Iqaluit tout en préservant l’environnement ?

RA : Je m’efforcerai de trouver le juste équilibre entre les entreprises extractives, les industries renouvelables et une économie axée sur la conservation. Promouvoir un développement économique responsable est essentiel à notre croissance et à notre prospérité et je pense que cela peut se faire de manière judicieuse à condition que l’approbation sociale soit obtenue et maintenue grâce à une surveillance et une protection environnementales rigoureuses et vigilantes.

JPB : La planification stratégique pour le développement du secteur économique d’Iqaluit a été réalisée par plusieurs organisations, dont la Ville d’Iqaluit et la Qikiqatani Inuit Association. Il est important de s’assurer que tout projet se fasse en consultation avec et sous la direction des principaux acteurs qui ont une connaissance directe de l’impact du développement économique sur notre environnement.

Les deux candidats placent l’approvisionnement en eau comme chantier prioritaire pour la capitale.

« Je continuerai à travailler pour que les droits des employés parlant l’inuktitut à travers le territoire soient renforcés. »

Quels sont vos engagements pour soutenir et préserver la langue et la culture inuit ?

RA : Je souhaite voir un effort concerté pour la création de matériel éducatif et littéraire en inuktitut. Je travaille depuis plus d’un an à la réalisation d’un traducteur automatique en inuktitut et je crois que la technologie joue un rôle important dans la protection et la revitalisation linguistique et culturelle. Il est aussi crucial de s’inspirer des meilleures pratiques de nos voisins. Le Nunavik et le Groenland exigent tous deux la maîtrise de plusieurs langues dans leur système scolaire de la maternelle à la 12e année.

JPB : Je continuerai à travailler pour que les droits des employés parlant l’inuktitut à travers le territoire soient renforcés. Je poursuivrai mes efforts pour défendre un système d’éducation sensible aux traumatismes, qui inclut l’enseignement de l’inuktitut à tous les niveaux, dès que possible. Pour cela, nous devons accroître nos ressources pédagogiques et nos programmes de formation des enseignants, y compris le financement de la formation à distance pour les élèves qui souhaitent étudier à la maison, entourés de leur famille et immergés dans la langue inuktitut. Je continuerai aussi à plaider en faveur de la participation des enfants à des activités sur le territoire pour qu’ils apprennent auprès des adultes et des aînés, et à encourager l’apprentissage entre pairs, en acquérant la terminologie et le savoir traditionnels.

« Je considère les Inuit et les francophones comme des alliés culturels naturels. »

Quelle est votre vision pour la francophonie ?

RA : Je considère les Inuit et les francophones comme des alliés culturels naturels. Nous nous retrouvons tous deux entourés d’une culture et d’une langue dominantes et nous luttons continuellement pour obtenir des services et programmes améliorés. Je souhaite voir une francophonie forte à Iqaluit et partout au Nunavut. Je crois que nos défis communs et notre histoire partagée au Canada peuvent nous rassembler et favoriser une collaboration fructueuse sur plusieurs initiatives liées à la langue, la culture et le développement social.

JPB : Je souhaite que l’Association des francophones du Nunavut (AFN)

continue d’avoir un impact culturel significatif à Iqaluit en promouvant la langue française et en partageant des programmes culturels et linguistiques avec nos citoyens, tout en soutenant la langue et la culture inuit.

Comment resserrer les liens entre francophones et Inuit ?

RA : J’estime qu’une meilleure connaissance de l’histoire du développement culturel et social du Québec serait bénéfique pour les Inuit afin de reconnaitre les luttes et causes conjointes. Il existe également des occasions de collaboration et de partenariats entre les organisations francophones et inuit sur des enjeux d’intérêt commun liés à la langue et la culture.

JPB : De nombreux Inuit sont trilingues et constituent donc un pont important entre les deux groupes. Encourager le leadership et les programmes développés et inspirés par les Inuit francophones est essentiel pour créer des liens.