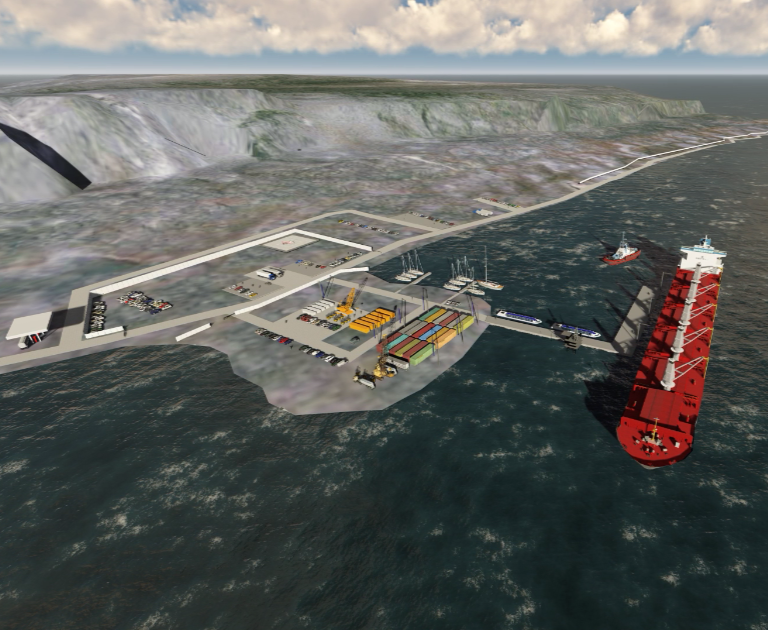

Le processus de transfert pour le développement d’un port maritime à Qikiqtarjuaq est entamé alors que le gouvernement du Nunavut en est aux dernières étapes de la phase de conception qui devrait être terminée au courant de l’automne. Une fois la réaffectation complétée, la responsabilité de faire avancer le projet, comprenant la recherche de sources de financement supplémentaires, reviendra aux organisations inuit.

Des avantages économiques

Olayuk Akesuk, président de la QIA, estime que la proposition a maintenant toutes les chances de réussir grâce à ce transfert :

« En garantissant un leadership inuit, nous faisons en sorte que le projet promeuve le développement économique des Inuit tout en créant des infrastructures vitales pour le Nunavut et le Canada. »

Harry Flaherty, président-directeur général de la SQ, branche d’entreprise de la QIA, croit que la construction de cette infrastructure stimulera l’économie de la région du Qikiqtani, diminuera la dépendance aux ports étrangers et soutiendra la souveraineté canadienne dans l’archipel arctique et à l’entrée est du passage du Nord-Ouest.

Casey Lessard, directeur des communications pour le ministère, ajoute que le projet offrira la possibilité d’améliorer la sécurité en éliminant les transferts de marchandises en mer, réduira les coûts de réapprovisionnement et permettra au Nunavut de conserver davantage les bénéfices financiers des pêches plutôt que de les perdre à l’extérieur du territoire.

Le directeur des communications avance qu’il y a des gains à ce que les organisations inuit gèrent cette construction : « Elles ont la capacité d’attirer des investissements fédéraux et privés, de s’assurer que les priorités inuit sont centrales et de redonner des avantages directement aux communautés du Nunavut ». Le promoteur d’infrastructures Arctic Economic Development Corporation (AEDC) est aussi un partenaire pour ce projet.

Le trafic maritime apporte aussi son lot de conséquences telles que l’accélération de la fonte des neiges et des glaces.

Un coût environnemental à mesurer

Bien que la création ou l’agrandissement de ports peut offrir des opportunités économiques, un meilleur accès et des capacités d’intervention d’urgence renforcées, Sam Davin, spécialiste de la conservation marine et navigation au WWF-Canada, rappelle que cela peut aussi entrainer une augmentation du trafic maritime. « Les navires sont une source chronique de pollution, en raison de leurs rejets d’eaux usées et d’eaux grises qui dégradent sa qualité, du bruit sous-marin qui perturbe les espèces dont la survie dépend du son, et des émissions de particules fines comme le carbone noir qui détériorent la qualité de l’air et accélèrent la fonte des neiges et des glaces. L’augmentation du trafic maritime accroit également le risque de collision avec les baleines et autres mammifères marins ».

Selon le spécialiste, pour garantir que la croissance ne se fasse pas au détriment des populations et de la nature, le développement marin doit être équilibré par des politiques visant à gérer et à réduire les impacts de la circulation navale. Cela pourrait comprendre des règles plus strictes sur le traitement et la manutention des déchets polluants, des limitations de vitesse des navires et une règlementation rigoureuse du déglaçage. « Somme toute, les avantages doivent être soigneusement évalués par rapport aux risques environnementaux, écologiques et culturels; les priorités autochtones guidant l’avenir », termine Sam Davin.