Cette nouvelle espèce découverte, nommée Epiaceratherium itjilik, fait l’objet d’une étude publiée dans la revue scientifique Nature Ecology and Evolution qui actualise l’arbre généalogique des rhinocérotidés. Elle démontre notamment qu’un corridor terrestre reliait encore à ce moment l’Europe et l’Amérique du Nord via le Groenland. Des études précédentes suggéraient plutôt que ce pont terrestre n’avait pu servir de corridor de dispersion que jusqu’à environ 56 millions d’années.

Cette découverte expose également que l’écosystème arctique était bien différent d’aujourd’hui. Durant la période géologique du Miocène précoce, le climat au Nunavut était semblable à celui du sud de l’Ontario et la forêt y était tempérée avec la présence de pins et de mélèzes.

Un animal qui a su s’adapter

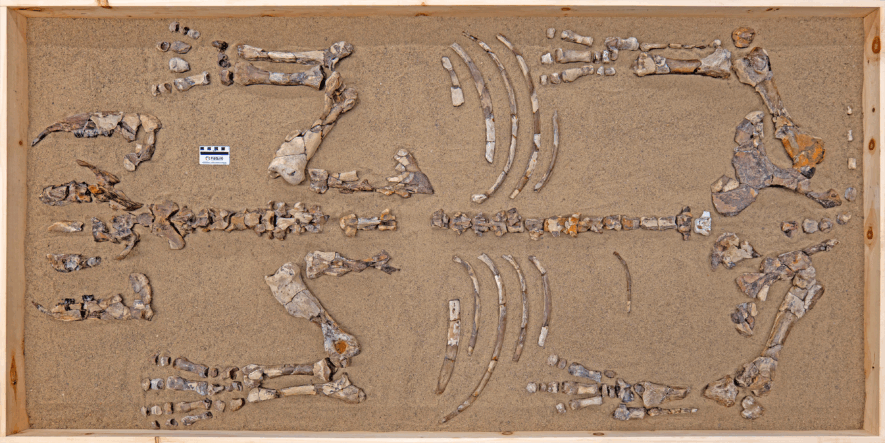

La découverte des ossements qui forment environ 75 % du squelette a permis de procéder à la reconstitution de l’Epiaceratherium itjilik en le décrivant comme petit et svelte, de la taille du rhinocéros indien actuel, mais sans corne. Selon les études, le spécimen arctique avait atteint le début ou le milieu de l’âge adulte puisque ses dents jugales montrent une usure modérée. En raison de la faible taille de sa dentition inférieure, les chercheures sont portées à croire qu’il s’agirait d’une femelle.

Le nom de « Itjilik » qui signifie « givré » ou « gel » en inuktitut a été trouvé en collaboration avec Jarloo Kiguktak, aîné inuk et ancien maire de Grise Fiord, qui a participé à plusieurs expéditions dans le Grand Nord et qui était présent lors des recherches sur le terrain.

« Décrire une nouvelle espèce constitue toujours un moment passionnant et instructif. Mais l’identification d’Epiaceratherium itjilik recèle davantage : nos reconstructions de l’évolution des rhinocéros démontrent que l’Atlantique Nord a joué un rôle bien plus crucial dans leur évolution qu’on ne le pensait. »

Ce qui est vraiment incroyable selon Marisa Gilbert, paléobiologiste au musée et coauteure de la recherche, c’est que l’animal a dû s’adapter au même régime de lumière que nous vivons actuellement, ce qui inclut les nuits polaires. « Nous n’avons pas de fossile de sa peau; nous avons seulement les os, mais nous avons pensé que les chevaux qui existent aujourd’hui ont un pelage qui les aide à conserver leur chaleur pendant l’hiver. C’est pour cette raison que nous l’avons imaginé avec ces poils ».

Elle ajoute que les arbres qui étaient jadis présents en abondance ont définitivement favorisé la survie de l’herbivore. « La mâchoire n’était vraiment pas large, ce qui est une indication que l’animal mangeait les feuilles », enchaine la chercheure.

À la fin des années 2000, Marisa Gilbert a participé à plusieurs expéditions au cratère Haughton, menant également à la découverte d’une autre nouvelle espèce, le Puijila darwini, un ancêtre des phoques modernes.

« C’est un animal qui vivait dans le lac qui a été créé dans le cratère et qui cohabitait dans l’eau fraîche à côté du rhinocéros. C’est assurément un temps unique dans l’histoire de notre Arctique, puis du Canada »

Autre fait étonnant : la coauteure indique qu’il y avait aussi des chameaux et des éléphants au cours de cette période et aimerait bien faire l’identification de leurs ossements fossiles lors de prochaines missions.

L’imposant cratère d’Haughton possède un diamètre de 23 kilomètres, mais la paléobiologiste déclare qu’il y a seulement un petit coin où il reste encore des dépôts du lac. « On le connait bien, mais on ne le connait pas complètement. Il y a de bonnes chances d’y retrouver des fossiles », s’enthousiasme-t-elle.

Cette scène reconstitue fidèlement la faune et la flore fossiles découvertes sur le site du cratère d’Haughton.

Près de 40 ans plus tard…

Cette histoire a débuté en 1986 quand Mary Dawson, paléontologue spécialisée en mammifères fossiles et reconnue pour ses recherches dans le Grand Nord a récolté des dents, des mandibules et des fragments crâniens sur le site du cratère. Travaillant sur plusieurs autres projets en même temps, la femme qui savait à ce moment qu’il s’agissait d’un rhinocéros n’a pas poursuivi ses investigations pour identifier l’espèce.

Puis, entre 2007 et 2010, l’équipe du musée est retournée sur l’île Devon, parfois accompagnée de Mary Dawson, alors âgée de plus de 80 ans et y ont découvert de nouveaux ossements. Toutes ses trouvailles ont été réalisées sur une superficie d’environ cinq à sept mètres carrés.

Les chercheurs ont récupéré environ 75 % des ossements de l’animal, avec d’importants éléments diagnostiques tels que dents, mandibules et fragments crâniens.

Ce n’est qu’en 2023 qu’une analyse a débuté par les coauteures de la recherche, Natalia Rybczynski, Danielle Fraser et Marisa Gilbert. « On a travaillé longtemps, mais c’est vraiment une histoire unique », lance Marisa Gilbert. En raison de sa contribution, Mary Dawson a été ajoutée comme quatrième auteure de l’étude à titre posthume.

Comme les fossiles de l’Arctique ne sont pas entièrement remplacés par des minéraux, en raison du climat froid et sec qui agit comme un véritable « congélateur », il est possible d’y retrouver d’autres matériaux organiques et donc, d’envisager des analyses supplémentaires.

Le fossile d’Epiaceratherium itjilik repose aujourd’hui au centre de recherche du Musée canadien de la nature qui n’est pas ouvert au public. Numérisé en trois dimensions, il est toutefois dans les projets de le présenter éventuellement aux visiteurs. « C’est l’histoire du Canada et de l’Arctique. C’est fascinant », conclut Marisa Gilbert.